長時間労働の問題は、現代社会において深刻な課題となっています。サービス残業は、従業員の健康と企業の生産性に多大な影響を与えかねません。サービス残業の実態や背景、それがもたらすリスクについて理解を深めましょう。また、適切な対策を検討する必要があります。本ブログでは、サービス残業の問題に焦点を当て、その現状と解決策を探ります。

1. サービス残業とは何か

サービス残業の定義

労働者が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働しているにもかかわらず、その残業に対する賃金が支払われていない状態を指します。このような残業は「賃金不払残業」とも呼ばれます。また、本来支給されるべき賃金が適切に支払われないため、法律に違反していることがほとんどです。

サービス残業の具体的な例

サービス残業にはさまざまな形態があります。例えば、以下のような状況が挙げられます:

- 仕事を持ち帰る: 定時以降に自宅で業務を行うが、残業代が支払われない。

- 会議や打ち合わせ: 所定の就業時間外に行われるミーティングに参加する場合。

- 時間外の業務開始: 定時前に業務を始めるものの、その時間に対する残業代はゼロである。

これらの行為は一見、業務のために必要な時間を使っているように見えますが、労働基準法に違反する可能性があります。

法律上の位置づけ

法律に基づけば、事業主は労働者が法定時間外や休日に働いた場合、その労働に対して割増賃金を支払う義務があります。つまり、企業が残業代を支払わずに従業員に残業をさせることは基本的に許されていないのです。しかし、サービス残業が常態化している場合、従業員はこの法律を知らないか、知らされていないことが少なくありません。

サービス残業がもたらす影響

サービス残業は、労働者のモチベーションや健康にマイナスの影響を及ぼすことがあります。過労やストレスが増すことで、長期的なパフォーマンスの低下につながります。また、職場の雰囲気にも悪影響を及ぼしかねません。これにより、優秀な人材の流出や企業の評判が損なわれるリスクもあります。

このように、サービス残業は単なる賃金不払いにとどまらず、生産性や企業文化全般に影響を与える深刻な問題なのです。

2. サービス残業の実態

近年、日本の労働環境において問題視されている「サービス残業」。これは、多くの労働者が直面している現実の一部であり、その実態は複雑です。ここでは、サービス残業の具体的な現状と影響について詳しく探っていきます。

厚生労働省の調査結果

毎年、厚生労働省は労働基準監督署によるサービス残業に関する調査を行っています。最新のデータによると、賃金不払残業が疑われる事業場においては、年間で約2万件以上のケースが報告されております。また、それに関連する労働者も約17万人に達します。これは、サービス残業が広範囲に及ぶ問題であることを示しています。

労働者の体験

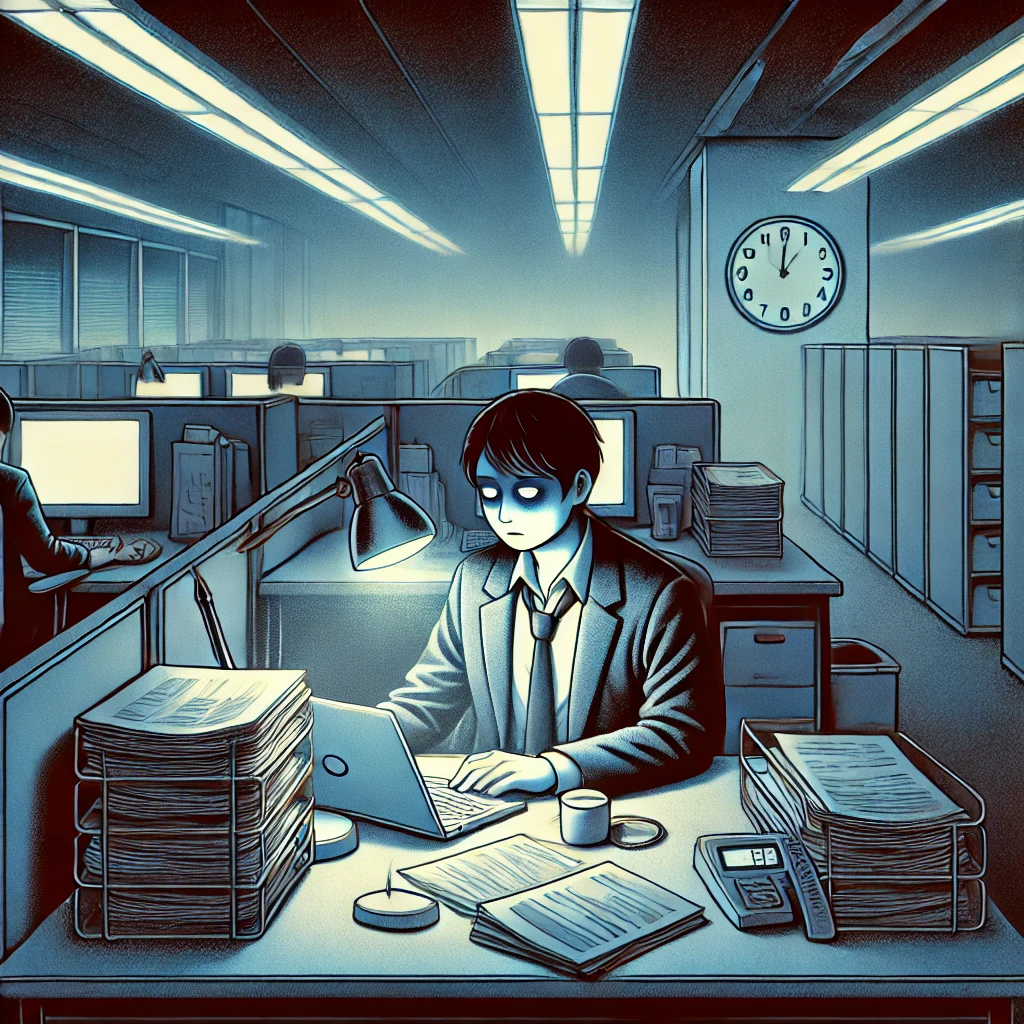

多くの労働者は、認識していないか、あるいは報告することをためらっている「隠れサービス残業」の存在を指摘しています。特に、忙しい企業文化や、残業を申し出ることが難しい雰囲気の職場では、労働者は心の中で自己犠牲の表れとして残業を続けてしまう傾向があります。これにより、彼らの健康や生活の質が脅かされる結果となっています。

年齢・役職別の状況

調査によると、特に重責を担う中間管理職や、若年層の社員においてサービス残業の時間が顕著に増加する傾向があります。課長級以上の役職に就く労働者は、平均して月に28時間ものサービス残業を行っているというデータも存在します。これに対し、一般社員も18時間近くのサービス残業をしていると報告されています。

社会的な影響

サービス残業は個々の労働者にとってだけでなく、企業や社会全体にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。生産性の低下や、労働者のメンタルヘルス問題、さらには長時間労働による過労死のリスクが高まります。深刻な事態を引き起こす可能性があります。これに対し、正しい労働環境の整備が求められています。

政府の取り組み

政府はこの問題に対処するために、さまざまな施策を講じています。労働基準監督署による監査や指導、また、働き方改革に向けた施策が進められています。これにより、少しずつではありますが、サービス残業の実態は改善されてきているものの、依然として多くの課題が残されています。

3. サービス残業が起こる理由

サービス残業は、働き手に多大な影響を与える問題です。その背後には複数の要因が潜んでいます。このセクションでは、サービス残業が発生する主要な理由について詳述します。

人件費の圧縮

多くの企業は、利益確保のために人件費を削減しようとするあまり、適切な人員配置を怠る傾向にあります。その結果、業務の負担が特定の従業員に集中し、残業が発生することが一般的です。企業は、残業手当の支払いを回避しようとするため、サービス残業が頻繁に発生します。

職場文化の影響

職場における文化や雰囲気も、サービス残業を助長する要因となります。上司や同僚が残業をしているのを見ると、早退することがためらわれるのが自然です。このような環境では、従業員は「残業が標準」と感じます。これにより、知らず知らずのうちにサービス残業を選択してしまうことがあります。

労働時間管理の不十分さ

法律で労働時間の適切な管理が求められていますが、実際にはその遵守が不十分な企業も存在します。このため、従業員の労働時間が正確に記録されず、サービス残業が蔓延する事態に至ることが考えられます。管理が甘いことで、従業員が気づかぬうちにサービス残業を強いられることも珍しくありません。

経営者の法的知識不足

サービス残業の発生は、経営者自身が労働基準法についての知識が不足している場合にも起因します。残業代の支払い義務を理解していない経営者が多いです。その結果として、サービス残業が常態化することがあるのです。

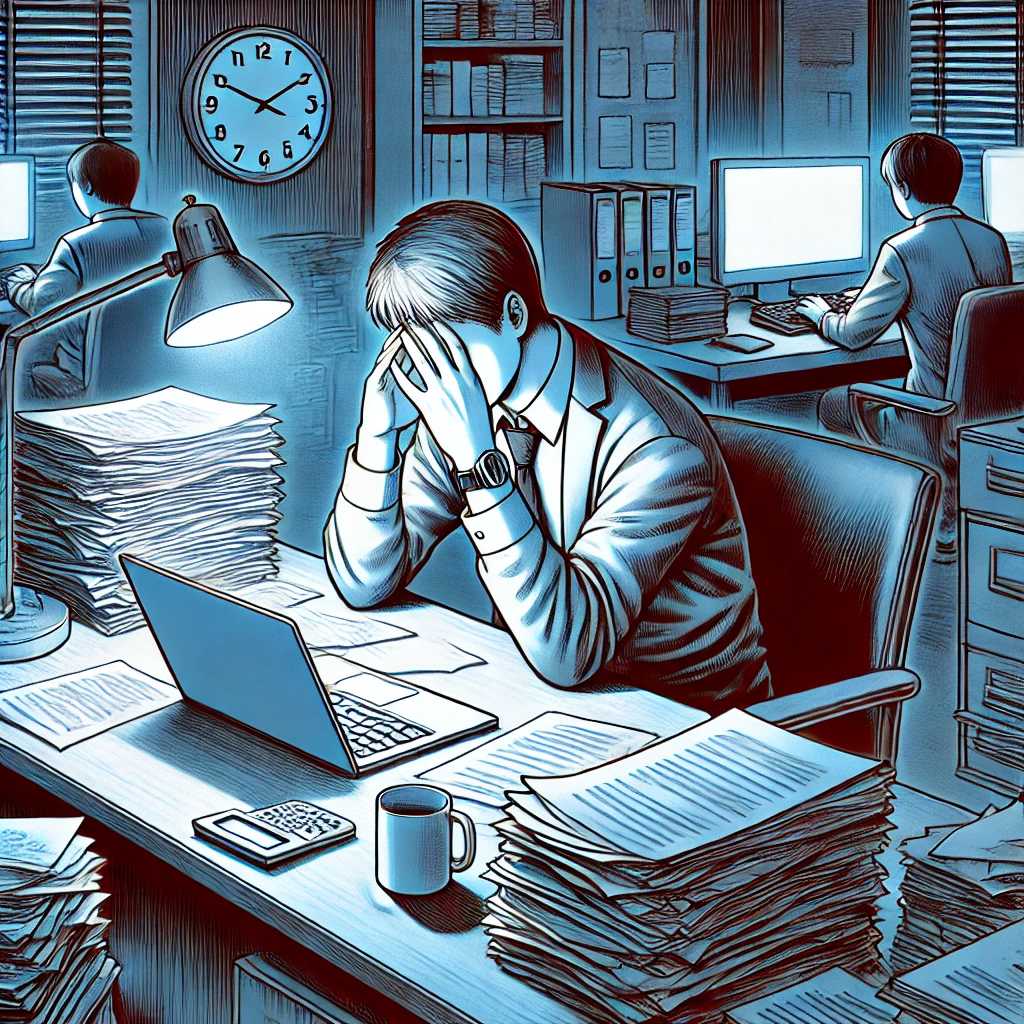

業務量の過剰

従業員一人の業務負担が過剰であることも、サービス残業の大きな要因です。必要な人員を確保せず、持ち帰り仕事を強要する状況では、従業員は進んでサービス残業を選ぶしかありません。このような状況は、従業員の健康やモチベーションにマイナスの影響を及ぼします。

これらの要因が密接に関連し合い、サービス残業はますます一般的な問題となっています。この課題に向き合い、改善へ向けた具体的な取り組みを進めることが求められます。

4. サービス残業のリスクと問題点

サービス残業は、企業にとって多くのリスクを伴う習慣です。従業員の福祉だけでなく、経営に対する影響も大きいです。そのため、組織全体の健全性が脅かされることもあります。サービス残業に伴う具体的なリスクと問題点について、以下で詳しく見ていきましょう。

4-1. 未払い残業代の請求リスク

従業員がサービス残業をした場合、未払い残業代の請求が起こりうるリスクが高まります。労働者が実際に時間外に働きながらその対価が支払われないと、企業は法的な問題に直面する可能性があります。請求が起きると、未払い残業代の支払いに加え、遅延損害金も発生します。これにより、企業にとっては大きな経済的負担となることが考えられます。

4-2. 労働基準法の違反

サービス残業を強制することは、労働基準法に違反する可能性があります。違法な行為が続くと、企業に対する監査や行政指導が行われるだけでなく、罰則を受ける危険性もあります。懲役や巨額の罰金といった刑罰が科されることもあるため、非常に注意が必要です。

4-3. 生産性と従業員のモチベーションの低下

長時間働き続けることは、従業員のモチベーションを損なう要因の一つです。報酬がない状態での過重な労働が続くことで、「自分が損をしている」と感じ、結果的に仕事への意欲が低下します。この悪影響は生産性に直結し、全社的な業績も悪化する可能性があります。また、プライベートの時間が削られることで心身の疲労も蓄積してしまいます。

4-4. 正確な労働時間の把握の難しさ

サービス残業が発生することで、実際に働いている時間を正確に把握することが困難になります。これにより、従業員の業務成績が適切に評価されず、不当な過大評価や不適切な評価が行われる恐れがあります。このような状況は、同僚間での不満を引き起こします。また、職場のチームワークや環境にも悪影響を及ぼすことがあります。

4-5. 情報漏洩のリスク

仕事を持ち帰る場合、企業内の重要な情報や顧客データが外部に漏洩するリスクがあることを忘れてはいけません。管理者の視界から離れた場所でのサービス残業は、情報セキュリティの観点から危険を伴います。情報漏洩は、企業の信頼性やブランドイメージを損なう結果につながりかねません。

4-6. 経営への影響

サービス残業を放置すると、長期的には企業経営に対しても深刻な影響を及ぼす可能性があります。未払残業代の請求や労働基準法違反によるペナルティが現実のものとなれば、企業の財務状況は著しく損なわれます。さらに、企業の評判が悪化すれば、顧客からの信用も失います。、最終的には売上や利益の減少を招く恐れがあります。

これらのリスクや問題点は、従業員と企業双方にとって重要です。そのため、適切な対策を講じる必要があるのです。

5. サービス残業を防ぐ対策

企業がサービス残業を未然に防止するためには、従業員の労働環境を見直し、効果的な管理体制を整えることが重要です。対策を実施することで、サービス残業のリスクを大幅に軽減することが期待できます。

勤怠管理システムの改善

多くの企業では従業員が自己申告で出退勤時間を記録していますが、自己申告のみに頼ると、実際の働き方と申告が乖離するリスクがあります。そのため、専用の勤怠管理ソフトを導入し、PCの稼働時間など自動的にデータを収集することで、正確な労働時間を把握することが求められます。このアプローチにより、自己申告との不一致を効果的に検出できます。

教育・啓発活動の強化

サービス残業を防ぐためには、従業員に対する啓発と教育が不可欠です。企業全体でサービス残業の禁止に関する方針やその影響について定期的に説明する機会を設けることが重要です。部署ごとに実施する研修やミーティングを通じて、サービス残業がもたらす様々な問題について理解を深め、従業員の意識を高めることができます。このような活動は、従業員が自分の働き方を見直す契機にもなります。

ノー残業デーの導入と推進

特定の日に残業をしない「ノー残業デー」を導入することにより、残業しない文化を育むことができます。この管理により、残業が常態化しない職場環境が促進されます。また、従業員が定時内に業務を集中して行うインセンティブが生まれます。効果的な運用には、全スタッフが共通の理解を持ち、協力し合うことが不可欠です。

労働時間の可視化の重要性

業務の可視化を図るためのツールを活用することで、従業員の働き方をリアルタイムで把握できるようになります。特に在宅勤務が進んでいる昨今、従業員の労働時間を管理するのが難しくなっています。しかし、適切なツールを用いることで、サービス残業の傾向を早期に認識し、迅速な対応が可能になります。

残業に関するガイドラインの明確化

残業に関する明確なルールを設定し、従業員が安心して残業を申請できる体制を整えましょう。具体的には、残業を希望する際には事前に申請し、上司の承認を得ることを義務付けることが効果的です。このようにルールを具体的に定めることで、従業員同士の公平感を醸成し、無駄な残業を防止することにつながります。

以上の取り組みを通じて、企業はサービス残業の防止に向けた維持管理を強化します。そして、より健全な労働環境を作り上げることが可能になります。

まとめ

サービス残業は企業にとって深刻な問題です。法律違反や未払い残業代の発生、生産性の低下、従業員のモチベーション低下など、多くのリスクを伴います。しかし、勤怠管理システムの改善、教育・啓発活動の強化、ノー残業デーの導入、労働時間の可視化、残業に関するガイドラインの明確化など、様々な対策を講じることで、サービス残業を効果的に防止することができます。企業は従業員の労働環境に配慮し、健全な組織文化の醸成に取り組むことが重要です。

よくある質問

サービス残業とはどのような残業ですか?

サービス残業とは、法定労働時間を超えて労働しているにもかかわらず、その残業に対する賃金が支払われていない状態のことを指します。このような残業は「賃金不払残業」とも呼ばれます。本来支給されるべき賃金が支払われないため、法律に違反していることが多いです。

サービス残業はなぜ発生するのですか?

サービス残業が発生する主な理由としては、人件費の圧縮、職場文化の影響、労働時間管理の不十分さ、経営者の法的知識不足、業務量の過剰などが考えられます。これらの要因が密接に関連し合い、サービス残業が一般的な問題となっています。

サービス残業にはどのようなリスクがあるのですか?

サービス残業には、未払い残業代の請求リスク、労働基準法違反、生産性と従業員のモチベーション低下、正確な労働時間の把握の難しさ、情報漏洩のリスク、経営への悪影響などさまざまなリスクがあります。企業にとって大きな問題となる可能性があります。

サービス残業を防ぐにはどのような対策が必要ですか?

サービス残業を防ぐ対策としては、勤怠管理システムの改善、教育・啓発活動の強化、ノー残業デーの導入と推進、労働時間の可視化、残業に関するガイドラインの明確化などが重要です。これらの取り組みを通じて、企業は健全な労働環境を作り上げることができます。

不安 仕事雑学

2024/11/17

仕事に行きたくない人必見!モチベーションアップと対処法15選

仕事に行きたくない気持ちは誰もが一度は経験することです。様々な要因が重なり、出勤をためらう時がありますが、上手に対処すれば前向きな気持ちに切り替えることができます。この記事では、仕事に行きたくない理由と、その対処法やモチベーションの上げ方について詳しく解説しています。自分に合った方法を見つけて、仕事に対するポジティブな姿勢を取り戻しましょう。 1. 仕事に行きたくない理由とは? 多くの人が日々感じる「仕事に行きたくない」という気持ち。その原因はさまざまで、以下に代表的な理由を挙げます。 1.1 プレッシャ ...

ReadMore

不安 仕事雑学

2024/10/30

退職の決意 - 新しいキャリアへの第一歩!理由と伝え方のポイントを解説

人生の中で転機となる退職は、新たなキャリアを切り拓く大切な一歩でもあります。しかし、実際の退職手続きや転職活動には様々な注意点があり、一人ひとりの状況によって求められるポイントは異なってきます。本記事では、退職を検討する際のきっかけや退職の伝え方、そして退職後の転職活動におけるメリット・デメリットを詳しく解説しています。これから退職を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。 1. 退職を決意するきっかけと理由 退職を考える際、個々の状況によってそのきっかけや理由は様々ですが、主に以下のような要因が挙げ ...

ReadMore

仕事雑学 自己分析 転職対策

2024/10/24

会社を辞めたい人必見!退職の秘訣と注意点を徹底解説

人生には様々な転機が訪れます。仕事に対する熱意が薄れ、新しい挑戦をしたくなったとき、転職を考えるのは自然なことでしょう。しかしながら、退職の決断には様々なリスクが伴うことを認識しておく必要があります。このブログでは、転職を検討する際のポイントや、上手な退職の伝え方など、転職に関する幅広い情報を提供します。キャリアの大切な岐路に立った皆さんに、ぜひ参考にしていただけたら幸いです。 1. 会社を辞めたくなる理由 仕事を辞めたいと感じる理由はさまざまですが、以下に代表的な要因を挙げてみます。 給与に対する不安 ...

ReadMore

仕事雑学 自己分析

2024/10/19

【仕事を辞めたい人必見】7つの理由と3つの判断基準、円満退職のコツを徹底解説

仕事を辞める決断は、誰もが一度は経験する大きな人生の選択肢です。実際には様々な理由があり、判断も簡単ではありません。仕事を辞めたくなる主な理由から、辞めるべきか続けるべきかを判断する基準、そして円満退職のためのポイントまでを詳しく解説します。さらに仕事へのモチベーションの保ち方や、キャリアを見据えた選択肢の検討にも役立つ内容になっています。 1. 仕事を辞めたくなる主な7つの理由 仕事を続けていると、様々な要因から「この職場を離れたい」と感じることがあります。その理由は人それぞれですが、以下に一般的な7つ ...

ReadMore

パワハラ 不安 仕事雑学

2024/9/12

サービス残業の恐るべき実態 - 隠された労働の真実

長時間労働の問題は、現代社会において深刻な課題となっています。サービス残業は、従業員の健康と企業の生産性に多大な影響を与えかねません。サービス残業の実態や背景、それがもたらすリスクについて理解を深めましょう。また、適切な対策を検討する必要があります。本ブログでは、サービス残業の問題に焦点を当て、その現状と解決策を探ります。 1. サービス残業とは何か サービス残業の定義 労働者が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働しているにもかかわらず、その残業に対する賃金が支払われていない状態を指します。 ...

ReadMore

不安 仕事雑学

2024/9/6

仕事でミスをした時の謝罪文 ~ピンチはチャンス~

ビジネスシーンでは、謝罪が必要な場面が多々あります。特に仕事における謝罪は、信頼関係やビジネスの継続に大きく影響します。ここでは、仕事での謝罪に特化し、具体的なシチュエーションや文例を交えながら、効果的なお詫びの方法を解説します。 お詫びの基本 お詫びの基本は、誠意を持って謝罪することです。謝罪の際は、以下のポイントを押さえましょう。 迅速な対応:問題が発生したら、できるだけ早く謝罪することが重要です。遅れることで、相手の不満が増す可能性があります。 具体的な内容:何が問題だったのか、具体的に説明すること ...

ReadMore

仕事雑学 面接対策

2024/8/31

【面接対策】面接官の意表を突く質問15選とその対処法

就職活動や転職の際、避けて通れないのが面接です。多くの人が標準的な質問には準備をしますが、時に面接官は意表を突く質問をすることがあります。これらの質問は、応募者の本質や適性を見極めるために行われることが多いのです。 本記事では、よく見られる意表を突く質問15選と、それぞれへの効果的な対処法をご紹介します。これらの準備をすることで、予期せぬ質問にも落ち着いて対応できるようになるでしょう。 1.「あなたを動物に例えると何ですか?」 質問の意図 面接官は、あなたの自己認識や創造性を見ようとしています。 対処法 ...

ReadMore

仕事雑学 転職対策 面接対策

2024/8/31

【面接対策】転職面接で「前職の退職理由」をうまく伝える方法

転職面接で必ずと言っていいほど尋ねられる「前職の退職理由」。これは面接官にとって、候補者がどのような理由で前職を辞めたのか、そしてその決断が合理的であるかどうかを判断するための重要な質問です。しかし、この質問は回答が難しく、適切な答え方をしないと、面接官にネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。 本記事では、「前職の退職理由」をうまく伝えるための方法について、実践的なアドバイスや具体例を交えながら解説します。 1. 退職理由を前向きに伝える重要性 まず、最も重要なのは、退職理由をポジティブに伝える ...

ReadMore

不安 仕事雑学

2024/8/31

仕事のストレスとの向き合い方 ストレス軽減のための効果的な方法

現代社会では、仕事のストレスは多くの人が感じる問題です。職場でのストレスは心身に悪影響を及ぼすことが多く、その対策が大切です。この記事では、仕事のストレスにどのように向き合い、軽減するかについて詳しく解説します。さらに、効果的な対策を知ることで、生活の質を向上させましょう。 1. 仕事のストレスの原因を理解する 仕事のストレスとは? 職場環境や業務内容、人間関係などが原因で感じる心身の負担です。これが長期間続くと、心の健康や体の健康に悪影響を及ぼすことがあります。たとえば、長時間労働や過剰な業務量、上司や ...

ReadMore

パワハラ 不安 仕事雑学

2024/8/31

パワハラ上司を辞めさせる方法

仕事は楽しいのに、上司のパワハラによって毎日が苦痛。 そんな状況で、誰もが一度は「この上司がいなくなればいいのに」と思ったことがあるのではないでしょうか。 しかし、上司を簡単に辞めさせることはできません。では、どうすればこの状況から抜け出せるのでしょうか? なぜパワハラ上司を辞めさせたいのか? パワハラ上司がいる環境で働くことは、精神的な負担が大きく、心身に悪影響を及ぼします。 具体的には、以下の様な問題が生じる可能性があります。 うつ病や不安障害などの精神疾患:パワハラによるストレスは、深刻な精神疾患を ...

ReadMore

退職代行

2025/1/13

【要注意】退職代行のトラブル11選と弁護士依頼のメリット|スムーズな退職への道

退職をスムーズに行うためには、適切な準備と対応が重要です。本ブログでは、退職代行サービスを利用する際に気をつけるべきポイントや、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説しています。退職に関するトラブルを回避し、円滑な手続きを行うための実践的な情報が満載です。 1. 退職代行でトラブルが起きる11の主な原因と具体例 退職代行サービスを利用する際、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。これらのトラブルは主に、非弁業者に依頼したことや退職方法の問題に起因しています。以下では、それぞれの原因から生じ ...

ReadMore

40代転職 退職代行

2024/12/14

【40代必見】退職代行サービスで人生の転機を!メリットと注意点を徹底解説

近年、退職代行サービスの需要が高まっており、特に40代の利用者が増加しています。長年同じ会社で働いてきた40代にとって、退職は新たな人生のステージへの大きな転機となります。そこで、本ブログでは40代におすすめの退職代行サービスや、40代が退職を検討する際の注意点などを詳しく解説していきます。退職を控えている方や、これからのキャリアを見据えている方は、ぜひ参考にしてみてください。 1. 40代の退職代行サービス利用が増加している理由 近年、退職代行サービスの需要が高まる中で、特に40代の利用者が増加している ...

ReadMore

退職代行

2024/12/8

【保存版】退職代行サービス完全ガイド:失敗しない選び方と人気退職代代行比較

働き方の多様化により、従来の職場に残れない状況に陥ることも珍しくありません。そうした時、退職を決意しても、様々な理由から自分で会社に伝えるのが難しい場合があります。そんな悩みを解決するのが退職代行サービスです。このブログでは、退職代行サービスの仕組みや具体的なメリット、選び方のポイントなどを詳しく解説しています。退職を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。 1. 退職代行サービスとは?仕組みや流れを徹底解説 退職代行サービスは、労働者が自身で退職の意思を会社に伝えることが難しい場合に、代わりにその連絡を ...

ReadMore

退職代行

2024/11/23

【退職代行体験談】スムーズな退職を実現!利用者の声から分かる魅力と注意点

退職するかどうかは人生の大きな決断の一つです。直接上司や会社に伝えるのは簡単なことではありません。そんな時、退職代行サービスを利用することで、スムーズで円滑な退職手続きを実現できます。実際に退職代行サービスを利用した人々の生の体験談を通して、そのメリットや注意点などをご紹介します。退職を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。 1. 退職代行サービスを利用して本当に良かった体験談 退職を考えている方々にとって、退職代行サービスは心強いサポートです。実際にこのサービスを利用して、ストレスの軽減やスム ...

ReadMore

20代の転職事情:退職代行サービス利用が急増中!若手社員の本音と背景

近年、若手社員の間で「退職代行」サービスの利用が広がっています。これは、自身の退職意思を上司や同僚に直接伝える代わりに、専門業者に依頼して手続きを代行してもらうサービスです。退職代行サービスの仕組みや利用者増加の背景。そして、20代の若手社員が利用する理由などについて解説します。 1. 若手社員にも広がる「退職代行」の利用 近年、退職代行サービスの利用が若手社員の間で急速に広がっています。このサービスは、個人の退職意思を代わりに伝え、手続きをサポートしてくれるものです。特に新卒入社したばかりの社員や20代 ...

ReadMore

退職代行

2024/11/1

退職代行サービス5選 ~ブラック企業、円満退社への道~

退職代行サービスの流行背景 近年、退職代行サービスが注目を浴びています。これは、職場の人間関係や労働環境に悩む労働者が増えている背景が影響しています。多くの人が、上司や同僚とのトラブルを避けたいと考え、直接的な対話を避けるために退職代行サービスを利用するようになりました。特に、若年層や新卒者にとって、退職の際のストレスを軽減する手段として利用されています。また、ブラック企業やパワハラ問題が深刻化する中、労働者の権利を守るための有効な手段としても注目されています。 ブラック企業の影響 ブラック企業とは、長時 ...

ReadMore

30代の退職代行利用者急増中!選び方と人気サービス5選を徹底解説

退職を考えている30代の方は、それなりに理由があると思います。仕事のストレスや人間関係の悩み、将来への不安など、様々な要因が重なって退職を選択する人が増えているのが実情です。そんな中で、退職の手続きをスムーズに行うための「退職代行」サービスが、最近では30代の利用者から高い人気を集めています。ここでは、30代に退職代行が人気な理由や選び方のポイントをご紹介します。 1. 30代に退職代行が人気の理由 退職代行サービスは近年、特に30代の利用者の間で急速に人気が高まっています。その理由にはいくつかの要因が考 ...

ReadMore

退職代行

2024/10/10

【契約社員必見】退職代行サービスで悩み解消!メリット・デメリットと人気業者5選

契約社員として働く上では、不安や悩みが多いものです。退職代行サービスは、そういった契約社員の不安を解消し、円滑な退職を実現するための有力な選択肢となります。本ブログでは、契約社員が退職代行サービスを利用するケース、メリット・デメリット、おすすめの業者などについて詳しく解説していきます。契約社員の皆さまは、この機会に退職代行サービスについて知識を深めてみてください。 1. 契約社員が退職代行サービスを利用する3つのケース 契約社員が退職代行サービスを利用する背景には、正社員とは異なる厳しい状況や不安があるこ ...

ReadMore

不安 退職代行

2024/10/6

30代で退職代行を利用する際の注意点と成功の秘訣

なぜ退職代行が30代に人気なのか? 最近、30代の方々が退職代行を利用するケースが増えてきました。「仕事を辞めたいけれど、自分で上司に言う勇気がない」「退職にあたって揉めたくない」といった心理的なハードルを感じる方も多いのではないでしょうか? 特に30代はキャリアの転換期にさしかかることも多いです。また、現職に不満を持つ人が多いものの、次の一歩を踏み出すために躊躇することも少なくありません。では、なぜ30代に退職代行が人気なのか、そして利用する際のポイントについて掘り下げていきましょう。 1. 30代で退 ...

ReadMore

40代転職 退職代行

2024/9/14

40代で退職を検討するなら知っておきたい!退職代行サービスの選び方

40代で退職を考えている方は少なくありません。しかし、退職には経済的な不安やキャリアへの影響など、様々な懸念が伴います。そこで今回は、40代の退職を検討する際のメリットや悩み、そして退職代行サービスの選び方について詳しく解説します。生涯最後の転職機会かもしれない40代の退職は、今後の人生に大きく影響を与えます。このブログを参考に、ゆっくりと検討を重ねてみてください。 1. 40代で退職を考えるメリット 40代で退職を考える際、多くの人が抱える疑問は「退職後の生活はどうなるのか?」ということです。しかし、退 ...

ReadMore